Todavía no he escuchado a ningún especialista llamar por su nombre a lo que me ocurre. Como si el hecho de no mencionarlo me mantuviera a salvo. Sí que lo he leído en algún informe: tengo un trastorno ansiodepresivo y otro de la personalidad, lo que me provocó una depresión grave y me llevó un mes al psiquiátrico. Otra palabra, "psiquiátrico", que por cierto nadie ha pronunciado en mi presencia, como si el hecho de no mencionarlo lo convirtiera en un lugar más habitable. Pero vayamos al principio de esta historia.

En la secundaria sufrí bullying escolar. Yo era la gótica del instituto. Empezaron llamándome "¡gótica!" con voz de asco. Hasta ahí, ni tan mal. Pero luego empezaron los insultos reales, las bolas de papel, las burlas, los empujones, las tortas, las risas, la basura, más risas, las piedras.

Dejé de mirar a la gente a la cara. Acabas creándote una coraza de indiferencia y desinformación. Un día en el patio un chaval vino a decirme que le gustaban mis botas. Creía que era de la pandilla de los que se burlaban de mí, que para mí eran todos, porque, insisto, ya no les miraba a la cara. Le contesté que más le iban a gustar estampadas contra su rostro. Volvió asustado con sus amigos, pero me lo había dicho de verdad. "¿Pero qué le he hecho yo para que me hable así?", lamentaba. Le estaba devolviendo lo que me habían dado. Y me había equivocado.

Entre los 15 y los 16 años, comencé a identificar síntomas de ansiedad, sobre todo social. Me costaba mucho relacionarme con personas desconocidas y estar rodeada de más de tres me consumía mucha energía. En mi entorno eché en falta el respaldo necesario. Había quien me decía que solamente buscaba atención. Obviamente, la necesitaba, estaba pidiendo ayuda, pero estas respuestas hicieron que me saboteara a mí misma.

Por suerte, sí encontré apoyo en mi madre. "María, ¡claro que no es justo lo que te hacen!", me decía. Y continuaba: "Pero ¿qué vas a hacer? ¿Quieres dejar de ser tú o seguir siendo tú misma?". "¡Yo quiero ser yo!", contestaba llorando mocos por la nariz. Pero, de algún modo, ser yo ya se había convertido en algo malo. El estigma me había ganado.

Mi madre me animó a visitar al médico. Pero claro, en la consulta no fui capaz de explicar nada más que mi miedo a las aglomeraciones de gente. Obtuve un diagnóstico (equivocado) de agorafobia y una terapia inadecuada. Sencillamente, no comprendía bien lo que me ocurría, de modo que era imposible que acertara con las palabras para definirlo.

La siguiente escena nos lleva hasta Barcelona, adonde me marché desde Ibiza (donde nací en 1996) a una escuela de ilustración. El primer año fue la monda, porque estaba haciendo lo que me gustaba, era yo, en otro sitio, lejos de quien me había hecho daño. Pero el segundo, me di cuenta de que arrastraba las repercusiones psicológicas de mi pasado. Había días en que intentaba ser feliz, pero en otros era completamente imposible.

Mi ritmo de vida tampoco ayudaba mucho. Estudiaba ilustración mientras trabajaba a jornada completa. Salía de casa a las siete de la mañana y no volvía hasta las nueve de la noche, sin tiempo para comer. Y dedicaba las últimas horas del día a mi proyecto final. Se trataba de una animación de un minuto sobre mis sueños recurrentes: inundaciones, perderme en el metro a oscuras, edificios abandonados con escaleras laberínticas... Al ser una producción manual, me había impuesto un ritmo de 100 dibujos diarios para terminar a tiempo. Solo faltaba un mes para la entrega, el último paso para obtener mi título de ilustradora, pero ya no pude más.

Al psiquiátrico

Entonces escuché la famosa frase: "¿Qué te parecería pasar tres días ingresada?". A una unidad de psiquiatría pública no entras si el tema no es realmente chungo y si no te encuentras en una de estas tres razones fundamentalmente: has perdido la noción de la realidad, supones un riesgo para los demás o supones un riesgo para ti misma. En mi caso era la última.

Con el paso del tiempo, mi actual psiquiatra, que es una crack, me dijo que aquella era una pregunta trampa, que esos "tres días" eran absolutamente improbables, que siempre es más tiempo. Al final, a mis veinte años, pasé un mes en el psiquiátrico del Hospital del Mar de Barcelona.

El psiquiatra de urgencias me dijo: "Tranquila, serás la que esté mejor de la unidad". Ah, bueno. Pulsera. Sigue a mi compañero el doctor Nosequé. Pasillos. Ascensores secundarios. Llaves. Puertas. Llaves. Pasillo de "la unidad psiquiátrica". "Estas son las enfermeras Nosequién y Nosecuál". "Hola, ¿cómo te llamas? Danos el bolso. ¿Puedes quitarte el pañuelo, colgante, pendientes, cinturones, cintas, cuerdas de cualquier tipo...?". Un pijama azul muy grande. Gente gritando. Esto es el puto psiquiátrico. Si esta descripción suena tal y como te imaginabas un psiquiátrico, es porque era un psiquiátrico.

Lo primero, me quedé tiesa esperando instrucciones de alguna enfermera malvada. Pero antes pasaron por el pasillo dos locos (no lo digo en plan despectivo, porque yo también estaba loca, aún lo estoy y lo seguiré estando), que me preguntaron: "¿Eres nueva?". Les dije que sí, y ellos respondieron: "Nos vamos a comer pipas mirando a la playa, ¿te vienes?". El Hospital del Mar tiene unas vistas muy guapas desde la octava planta.

Así empezó mi mes en el psiquiátrico. No había enfermeras ni psiquiatras malvadas, pero sí muchísimo tiempo libre. No faltaban actividades, claro que siempre organizadas desde el colectivo zumbao, no por los médicos. Nos levantábamos a las ocho, tomábamos pastillas, desayunábamos (era la única comida comestible del día), esperábamos en la sala común para hablar un rato con nuestro psiquiatra (un rato que invariablemente me parecía demasiado poco), engullíamos pipas mirando el mar, pintábamos mandalas, jugábamos al dominó hasta la hora de comer, nos tomábamos más pastillas, esperábamos las dos horas de las visitas externas (a mí me las quitaron) y, si teníamos permisos (también me los quitaron), salíamos fuera con ellos. Cenábamos, si se le podía llamar así, y podíamos quedarnos despiertos hasta las once, que es cuando te daban las últimas pastillas con un zumo, quizás para endulzar la impresión de haber ingerido 12 pastillas en un solo día.

En cuanto al paisanaje, yo no era ni de lejos la única chica joven de la unidad. El psiquiátrico es como la vida real, solo que con mucho menos espacio vital. A los otros pacientes los veía bien, con un poco de astigmatismo, pero bien. Convivir con gente tan distinta en un espacio tan pequeño enseña mucha tolerancia. Y también sirve para hacer buenas amigas.

Recuerdo con mucho amor los ratos que pasaba con Emma, una chica joven. Fue la revolución del psiquiátrico: lo animó todo, al menos para mí. Me hacía peinados superbonitos, venía a escondidas a mi cuarto con ropa suya para conjuntarla con la mía, me maquillaba y me dejaba fantástica. Escuchábamos música juntas y nos lo pasábamos bien en un entorno más bien negativo. Siempre me sorprendían su fuerza y su actitud increíbles.

Pero claro, no todo son perlas. A mi juicio, en el psiquiátrico había una ratio elevadísima de pacientes. Ojalá los trabajadores dispusieran de los medios necesarios para una atención en condiciones, que era bastante desigual de unos a otros. Había un auxiliar de enfermería muy majo, que incluso nos trataba como gente normal, fíjate. Pero había otros que transmitían condescendencia. Cuando le dije entre lágrimas a una trabajadora que me sentía especialmente mal, ella me respondió: "Pero mujer, ¡no estés triste! Si eres muy joven, ¡tienes toda una vida por delante!". Pero es que ese era precisamente mi problema. Es lo último que deberías decir a una depresiva grave-grave...

Tampoco era plenamente consciente de lo que me ocurría. Entiendo que habrá razones importantes para que la información se nos administre con cautela. Por ejemplo, que no nos encasillemos en ciertas definiciones que suenen a sentencia. Pero disponer de información, desde mi experiencia, también nos permite saber que alguien nos ha escuchado. Que lo que hacían conmigo lo hacían por algo. Que esto le pasa a más gente. Que no estaba sola. Es necesario un mejor equilibrio entre la información que necesita el paciente y la que se reserva a la familia.

Sea como sea, en ese tiempo no llevé a cabo el objetivo que me había llevado a urgencias, que es lo importante. Y otra cosa casi igual de importante: ¡Salí de ahí con un diagnóstico! Era algo completamente nuevo para mí. No me lo dijeron de palabra —prefirieron comunicárselo a mis padres en privado—, pero después de un mes encerrada, sin saber muy bien por qué, hasta cuándo, ni cómo, leer lo que me ocurría me proporcionó un alivio enorme.

Obviamente, en el psiquiátrico no seguí con mi ritmo de 100 dibujos diarios para terminar mi proyecto de ilustración. Es más, allí no podía tener sacapuntas, lo que me obligaba a pedir a los enfermeros, encerrados en sus despachos, que por favor sacaran punta a mi lápiz cada vez que se acababa. Pero, aun con esas limitaciones, dibujaba a los pacientes, las visitas, la unidad y las cosas que soñaba por las noches.

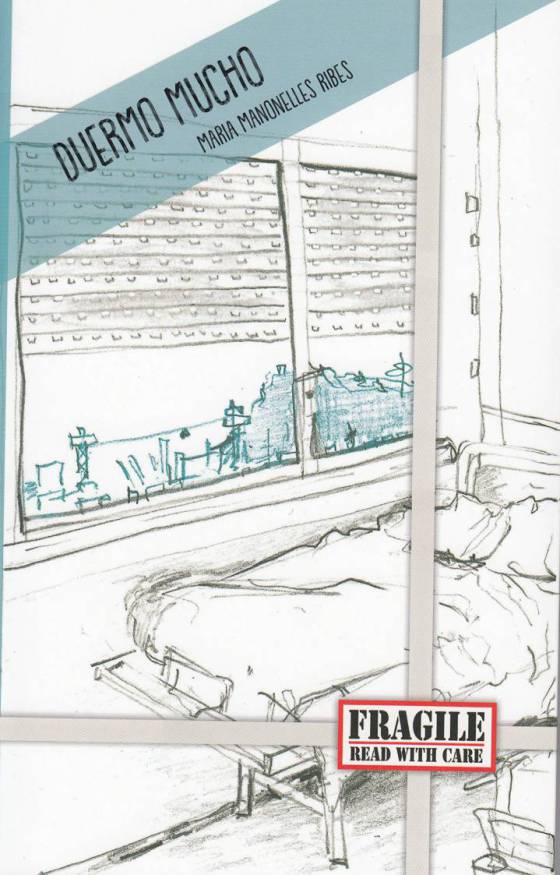

Al final, esa colección de dibujos acabó convirtiéndose en mi proyecto final para convertirme en ilustradora. Y más adelante, acabó convertido en mi primer libro:

Duermo mucho. Desde que se publicó, eso sí, ya no duermo tanto porque lo estoy petando (es broma, sigo durmiendo mi mínimo de 12 horas diarias, gracias a Dios).

Después de mi mes de estancia en el psiquiátrico, regresé a mi casa. Robé el pijama del psiquiátrico porque cuando me fui aún no estaba curada. Y lo seguí llevando en casa hasta que sentí que había mejorado. Eso sí, eso no significa que esté totalmente bien. Ojalá no tenga que convivir con esto toda la vida, aunque me temo que nunca me lo quitaré del todo.

Cada persona es un mundo y llegar a una solución adecuada cuesta una barbaridad. Yo aún sigo trabajando en la búsqueda de herramientas para llevar mi condición de la mejor manera posible. Hasta el momento, me han recetado una combinación de pastillas que me hace sentir bien. Y también he descubierto que necesito independencia. ¡La soledad me genera un bienestar tremendo! También he encontrado a la mejor doctora del barrio. Se ríe mucho, le quita hierro al asunto, me habla sin compadecerse y salgo renovada de sus sesiones. ¡Y tiene un dibujo mío colgado en su consulta! ¡Cómo los pediatras con los niños!

En general, sería bueno que revisásemos nuestras posiciones y principios. Me costó mucho aceptar que estaba loca. Y demasiadas personas me hicieron sentir mal por algo que no controlo. Por suerte, también me rodeaba de gente con un poco de cabeza, y me ayudaron para entender que tener tres o cuatro trastornos mentales no es culpa mía.

Es duro decirlo, pero he aprendido que la vida no es tan buena como la pintan. Porque nos la pintan con una salud mental que se da por supuesta y que, incluso cuando la tienes, tampoco garantiza un bienestar estable. Todo es bastante más complicado de lo que parece.

Maria Manonelles es la autora de

Duermo mucho (Fragile Movement).